Einmal mehr scheint die Gegenwart viel bedrohlicher als die Zukunft.

Unabhängig von dem, worüber wir in der Vergangenheit diskutiert haben, setzt Covid-19 der Debatte die Krone auf. Es stellt sich heraus, dass wohl alles anders gekommen wäre, wenn der Virus nicht ausgebrochen wäre. Der Begriff „Reallabor“ kam im Bereich der Automobilentwicklung erstmals mit dem autonomen Fahren auf, als vorhandene oder neu zu bauende Straßenabschnitte dem Test autonomer Fahrfunktionen gewidmet wurden.

Um den virusinduzierten Zumutungen für die Menschheit etwas Positives hinzufügen zu können, ist das Zusammenbringen der Begriffe Virus und Reallabor durchaus hilfreich.

Das Undenkbare wurde durch die Zwänge des Infektionsschutzes mühelos möglich, nämlich den bisherigen Normalzustand hinsichtlich der Mobilität zu verlassen.

Die massiven Änderungen der Mobilität sind ja vielleicht auch das reinigende Gewitter, das neuem Denken Raum schafft. Plötzlich sind Automobilemissionen und Luftqualität ganz unzweifelhaft ein gemischtes Doppel und nicht mehr Verschwörungstheorie, wie viele zuvor gemeint hatten.

Bei gleicher Gelegenheit wurde die Proportionalität von Wirtschafts- zu Mobilitätsleistung geknackt – das dürfte sich für Verkehrsforscher etwa genau so angefühlt haben, wie für den guten alten Newton die Entdeckung der Heisenbergschen Unschärferelation. Doch, was war der Grund für die Neubewertung? Eine Antwort dafür findet sich im Bermudadreieck Lockdown, Homeoffice und digitale Vernetzung.

Digitalisierung des Wegs zur Arbeit

Einerseits standen die Bänder still, weil Werker, in Kurzarbeit versetzt, zu Hause bleiben mussten. Andererseits wurden die Wissensarbeiter in rasender Geschwindigkeit digital ans Unternehmen angebunden

Dadurch wurden in einem Zuge Mitarbeiter demobilisiert und Arbeitsplätze der Wissensarbeiter mobilisiert. Das Ergebnis: Neben der Firma wurde das Homeoffice zum „2nd Space“.

Vor der Pandemie hatten Abgasskandal und angedrohte Innenstadtfahrverbote die Präferenzen der Menschen in Richtung Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel verschoben. Mit Auftreten des Virus verloren Sharing-Konzepte rasend schnell ihren Charme, weil der Kunde die geteilte Nutzung von Fahrzeugen direkt in die Ecke „Virenschleuder“ stellte. Die gleiche Feststellung gilt für den öffentlichen Personennahverkehr. Der Begriff „Massentransportmittel“ degradierte in kurzer Zeit den Klimaretter zum „Power-Spreader“.

Dass nicht alle Menschen aus dem Bus und der Straßenbahn in den privaten Pkw umstiegen, ist sicher dem Fahrrad zu verdanken. Doch auch die Kommunen taten Ihres dazu, durch zügige Verkehrsänderungsmaßnahmen (z.B. Pop up Radwege,…).

Der starke Rückgang des Pkw-Verkehrs, verbunden mit einer reduzierten Nutzung öffentlicher Verkehrsangebote sowie einem starken Anstieg des Fahrradaufkommens ist sicher einzigartig. Die Veränderungen erzeugen Anspannungen und Entspannungen. Mit Wechselwirkungen zwischen den Verkehrsmitteln ist zu rechnen, so z.B. mit einer Zunahme von Radabbiegeunfällen.

Neben dem Straßenverkehr brachen Personenluftverkehr und Personenschifffahrt ein. Dies wiederum hatte nicht nur großen Einfluss auf die globale Mobilität, sondern ändert insbesondere in der Sommerzeit den lokalen Verkehr wegen ganz anderem touristischem Verhalten: Wenn überhaupt Urlaub gemacht wird, dann vorzugsweise im Inland und bevorzugt mit dem eigenen Pkw, statt mit Bahn, Schiff und Flugzeug, wobei auch im Tourismus das Fahrrad und Zufußgehen stark im Kommen ist.

Emissionen

Nach den lang andauernden Diskussionen um die Verantwortlichkeiten für die Luftschadstoffe kamen durch die Pandemie objektiv nachweisbare Argumente auf den Tisch. Durch das verringerte Verkehrsaufkommen ergaben sich signifikante Schadstoffreduzierungen, sodass man davon ausgehen kann, dass die Diskussion, welcher Teil der Welt für welche Schadstoffe überwiegend verantwortlich ist, als weitgehend beantwortet gelten darf. Wobei hier nicht der Anschein erweckt werden soll, dass Mobilität weitgehend entbehrlich gemacht werden kann. Es ist jedoch klar, dass weiterhin deutlicher Verbesserungsbedarf in Hinsicht auf alle relevanten Emissionstypen erforderlich ist. Außerdem: Lärmreduzierung bei allen Verkehrsmitteln steigerte die Lebensqualität während der Hochzeit der Pandemie erheblich!

Bei vielen Menschen entstand der Eindruck, dass der Virus dem Rest der Schöpfung eine Erholungspause einräumte, indem er eine mobilitäts- und erlebnissüchtige Menschheit auf gewisse Zeit „an die Kette legte“. Die selbst in Stadtquartieren ruhigen Tage mit wenig Automobilen auf der Straße so wie auch der Flugzeug- und kondensstreifenfreie Himmel sorgten für Urlaubsfeeling am Wohnort.

Auswirkungen von Covid-19 auf Fahrzeugvarianten und Fahrzeugentwicklung

Beim Heraufziehen eines Gewitters suchen die Menschen nach Schutz und Geborgenheit. Dabei ist es ganz gleich, ob die Wolken politische oder wirtschaftliche Ursachen haben. Dieses archetypische Bedürfnis, nennt man neudeutsch „Cocooning“. Das Tierchen in uns möchte sich angesichts eines rauhen Umfelds in die Höhle zurückziehen. In diese Kategorie passt übrigens auch der Trend, wieder verstärkt das eigene Auto zum Einsatz zu bringen. Dieses kleine, eigene Refugium bietet schließlich Schutz vor vermeintlichen Bedrohungen. Auch Zusatznutzen ist so erzielbar, etwa im Bereich von Veranstaltungen. Das Konzept „Autokino“ ist ja schon sehr lange bekannt, hatte jedoch über die Jahre hinweg ziemlich an Glanz verloren. Jetzt in Corona-Zeiten es wieder en vogue. Der Veranstaltungsort bietet ein künstlerisches Angebot. Seine Loge bringt der Zuschauer in Form seines Autos selbst mit nach dem Motto „my car is my castle“.

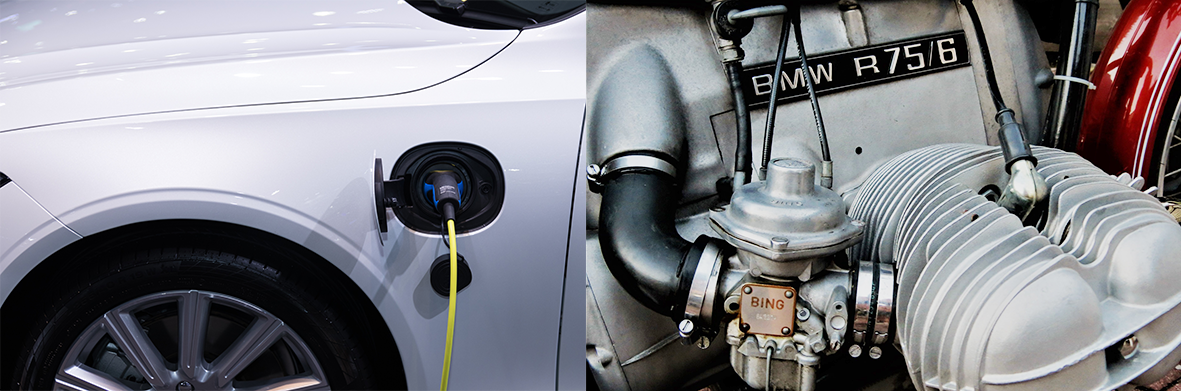

Im makroskopischen städtischen Verkehrskontext ist der Trend weg vom öffentlichen Nahverkehr hin zum eigenen Auto natürlich recht bedenklich, zumal ja gerade auch viele Kommunen dabei sind, das Fahrzeug mehr und mehr aus der Stadt zu verdrängen. Andererseits dürfte es der Elektromobilität dienlich sein, ist doch die Anschaffung eines derartigen Neufahrzeugs stark bezuschusst und bietet den Anreiz, als lokal emissionsfreies Fahrzeug wohl eines der letzten Fahrzeugtypen zu werden, das Opfer städtischer Fahrverbote werden dürfte.

Im öffentlichen Nahverkehr wurde über die Jahre die Transportkapazität durch eine dichtere Packung und damit durch einen größeren Quotient Fahrzeug/Zugeinheit pro beförderbare Personenanzahl erhöht. Die Abstandsregeln in den Hygienekonzepten der Pandemie laufen dem allerdings strikt entgegen. Hier werden ganz neue Konzepte zum Zug(!) kommen müssen, zumal die Sicherheitskonzepte üblicher ÖPN-Fahrzeuge bereits heute recht veraltet erscheinen, beispielsweise bei Stadtbussen, die Stand heute mit ungepolsterten Stahlstangen im Innenraum mit ungesichert stehenden Passagieren fahren. Immerhin sind bereits Konzepte umgesetzt worden, bei denen eine reduzierte Sitzanzahl vorgesehen ist. Aus Sicht des Autors wird es in Zukunft nicht mehr flächendeckend durchhaltbar sein, ohne Zugangskontrolle pro Wagen auszukommen, um eine Überschreitung kritischer Passagierzahlen zu vermeiden.

Social Distancing

Auch ist zu beobachten, dass es bereits jetzt Personentransportfahrzeuge gibt, die die Abstandsregeln quasi bereits ins Fahrzeug mit einbauen. Dies geht besonders gut im Zuge der Realisierung von Premiumbeförderungsangeboten. Als Beispiel sei das Startup „Roadjet“ genannt. Dieses bietet sogenannte Long-Haul-Busstrecken in einem Premium-Bus mit sehr großen Sitzabständen an, sodass in Liegeposition eine Beinstütze ausgeklappt werden kann. Abgerundet wird das Angebot durch großzügig geschnittene Toilettenabteile und Kühlschränke für Snacks mit beachtlichem Fassungsvermögen.

Andere Fahrzeugarten wie das Taxi, etwa die berühmten Londoner Taxis, sind bereits mit Trennscheiben ausgestattet, um die Ansteckungsgefahr zwischen Fahrer und Fahrgast zu minimieren. Leider fahren in den meisten Ländern der Welt seriennahe Pkws als Taxis, die dieses wichtige Feature nicht haben.

Zusammenfassung

Die Schadenklasse „Virusansteckung“ gibt es noch nicht. Es wird den Schweiß der Fleißigen erfordern, hier möglichst kurzfristig ein überzeugendes Reglement zu entwerfen. Manches wird sich dabei als komplex herausstellen, der Autor ist jedoch der Überzeugung, dass die oben diskutierten Maßnahmen dem Automobil ganz allgemein gut zu Gesichte stehen würden.

Die Mobilitätsnutzer werden sich flexibilisieren und ziehen – freilich zunächst oftmals aus der Not geboren – andere Verkehrsmittel aus Opportunitätsgründen in Betracht. Sie verankern sie in ihrem Mobilitätsportfolio, ganz gleich, ob es Kickboard-Roller, autonom fahrende Shuttles oder ob es irgendetwas anderes ist. Die Digitalisierung und neue Mobilitätsangebote werden verkehrsreduzierend wirken. Nehmen wir doch einfach die Bildtelefonie à la Zoom, Business Skype, GoToMeeting, Hangout und so weiter nur als Beispiel.

Spannende neue „Fahrzeugprodukte“ werden sich ihre Märkte erobern.

Bildquelle: Pixabay